A brochazos de color

la Comuna 20 reescribe su historia

Por: Mariana Perea

Audiovisual: Cristian Rubio

Calles que esconden

historias de resistencia

Durante décadas, hablar de la Comuna 20 de Cali era hablar de fronteras invisibles. De barrios separados por la violencia. De trayectos cortos que se volvían imposibles. De jóvenes que no podían cruzar una cancha sin arriesgar la vida. Hoy, sin embargo, en ese mismo lugar hay un corredor turístico que no solo une geografías, sino también historias, grupos de amigos, emprendimientos y sueños.

Ubicada en las laderas del suroccidente de Cali, la Comuna 20 está compuesta por ocho barrios y tres urbanizaciones. Allí hay aproximadamente 100 mil personas que, a pesar de vivir en la montaña desde hace más de un siglo, siguen habitando en viviendas informales a partir del rebusque y la creatividad de quienes entre salsa, rap y grafitis han hecho de estas calles su territorio.

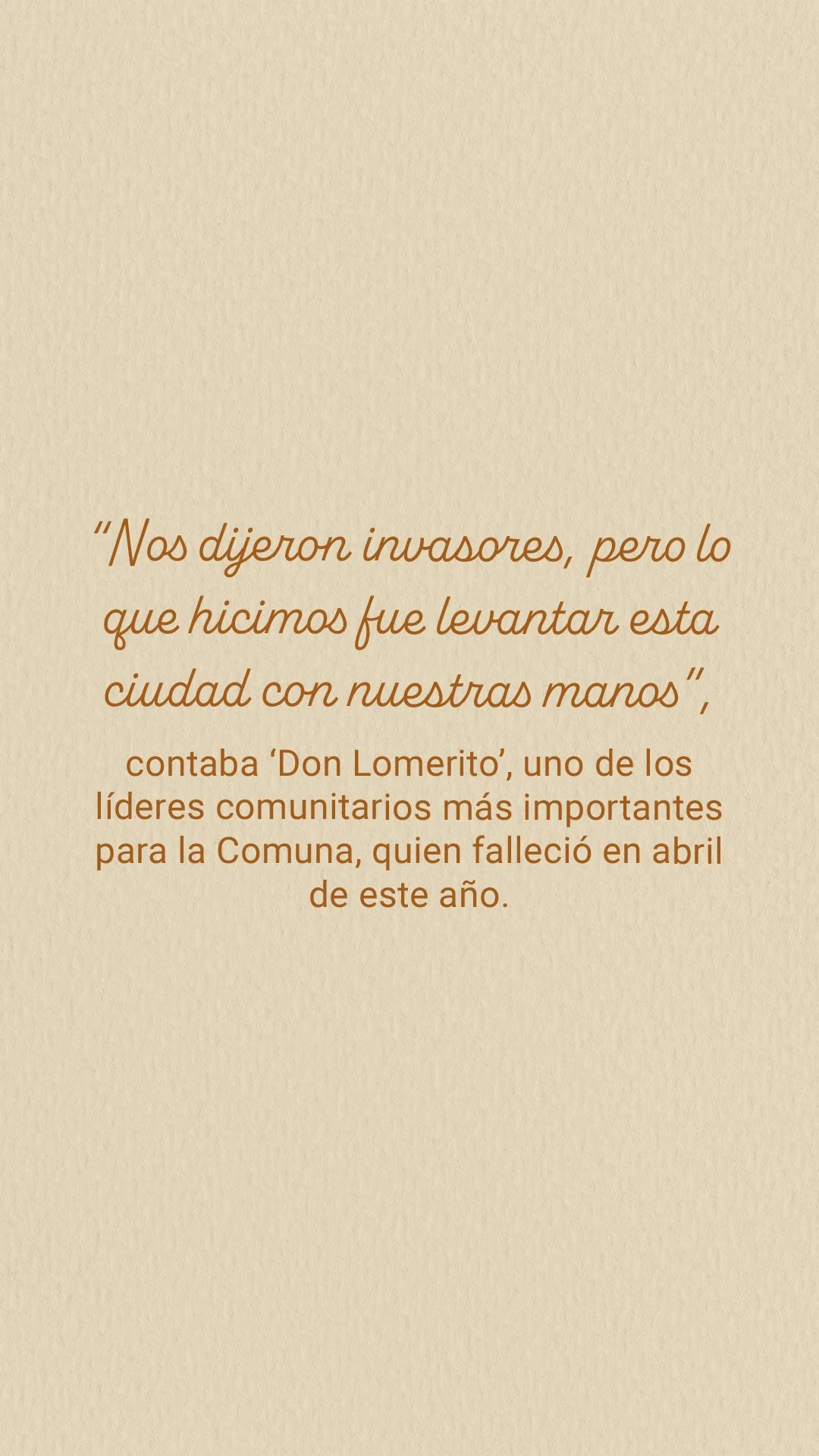

Esta montaña guarda aún las voces de un pasado que no ha estado exento de luchas y tristezas. A principios del siglo XX, campesinos e indígenas yanaconas poblaron estas lomas, atraídos por la minería del carbón. Sin opciones de vivienda digna ni alternativas económicas, se fueron quedando, organizando, construyendo. A partir de la resistencia, se legalizaron y nacieron barrios como Alberto Lleras o Brisas de Mayo, además del emblemático Siloé.

Así y durante años, la Comuna 20 cargó con el peso de la estigmatización, no solo por la pobreza estructural y el abandono gubernamental, sino también por su relación con los miembros del M-19 en décadas pasadas. Si bien esta relación fue usada para reforzar imaginarios negativos, lo cierto es que, en medio de la ausencia institucional, algunos de estos actores acompañaron procesos de organización comunitaria, ayudaron a impulsar la construcción de acueductos barriales y respaldaron los asentamientos populares que exigían el derecho a la vivienda digna.

Más allá del señalamiento, la organización comunitaria es la que ha primado en el territorio al buscar medios y alternativas de vida en la montaña de la ‘Sucursal del Cielo’, convirtiéndose en un referente cultural, musical, deportivo y, como no, de baile. El Corredor Turístico que nace hoy lo hace a partir de la memoria y el sabor de su gente.

De fronteras invisibles

a rutas de encuentro

Hubo un tiempo —no muy lejano— en que Cancha de la Amistad y Cancha Grande, dos puntos emblemáticos de la comuna, eran territorios separados por el miedo. Allí, los jóvenes no podían cruzar de un lado al otro sin exponerse a represalias. Lo que debía ser un espacio de encuentro, se convirtió en una línea de conflicto.

“Había mucha rabia, mucha desconfianza. Si eras de un lado, no podías pasar al otro. Así de sencillo”, cuenta Peche, líder comunitario de Cancha de la Amistad. “Pero hoy, esa misma ruta que antes dividía, ahora nos une. Ya no es zona de nadie, es zona de todos, por eso decimos que más que un corredor turístico, es un corredor de paz”, complementa.

Hoy la Cancha de la Amistad, cuyo nombre por fin le hace justicia al lugar, es un símbolo de transformación. Allí se realiza un festival internacional de grafiti, llegan turistas con cámaras en mano y los muros que antes marcaban divisiones ahora cuentan historias de resistencia y color. “Aquí estamos recuperando pelados, jóvenes que antes estaban metidos en cosas malas, ahora están pintando murales o haciendo música” resalta Peche. El turismo les abrió otra forma de estar en el barrio.

Un poco más arriba, en Cancha Grande, el cambio también se siente. Allí, Pikachu, uno de los líderes juveniles más conocidos del sector, afirma: “Yo crecí viendo cómo esta cancha se vaciaba cuando caía la tarde. Ahora hay un mirador y una huerta, nos visitan colegios, turistas. Somos ejemplo para muchos”.

El turismo parece haberle devuelto algo a la comunidad que creían haber perdido la confianza. Para los líderes comunitarios ―particularmente de estos dos espacios― más allá de la pintura o la infraestructura, lo más valioso del corredor es que volvió a conectar a los barrios entre sí y les regresó a muchos la esperanza en la Comuna y la credibilidad en sus vecinos. “Antes ni nos podíamos ver, ahora trabajamos juntos”, cuenta Pikachu.

Un corredor tejido

entre todos

El Corredor Turístico de la Comuna 20 no es solo una obra: es una costura fina entre historias, voluntades y memorias. En este proceso, 24 colectivos del territorio se articularon. Grupos de jóvenes, mujeres, líderes culturales, artistas urbanos y emprendedores que llevaban años trabajando por su barrio, muchas veces desde el anonimato, encontraron en este proyecto una oportunidad para tejer redes, reconocerse entre sí y crear una ruta compartida.

Por muchos años, a la Comuna 20 la definieron desde afuera: como zona roja, como foco de violencia, como un lugar peligroso. Este proceso demuestra que esa narrativa se está cayendo a brochazos de color. Hoy, son sus propios habitantes quienes están resignificando su historia y mostrando que “la Comuna 20 no es como la pintan... sino como la está pintando su comunidad”.

A lo largo del recorrido, los visitantes no solo pasan por murales o miradores: caminan sobre historias de resistencia; caminan al son de la salsa y el rap; caminan con la gente que cuenta historias de paz; caminan para encontrarse y caminan para ver desde adentro esta montaña, esta comuna que es ícono de rebeldía y superación en la ‘Sucursal del Cielo’. Porque en la Comuna 20 la belleza no está solo en las fachadas pintadas, sino en lo que representan: la posibilidad de un futuro compartido, sin miedo y con dignidad.